ABOUT US

關於我們

一方知識,多方創意,文化美學匯聚之所。

閱讀文房前世今生

從水田變身幸町宿舍群

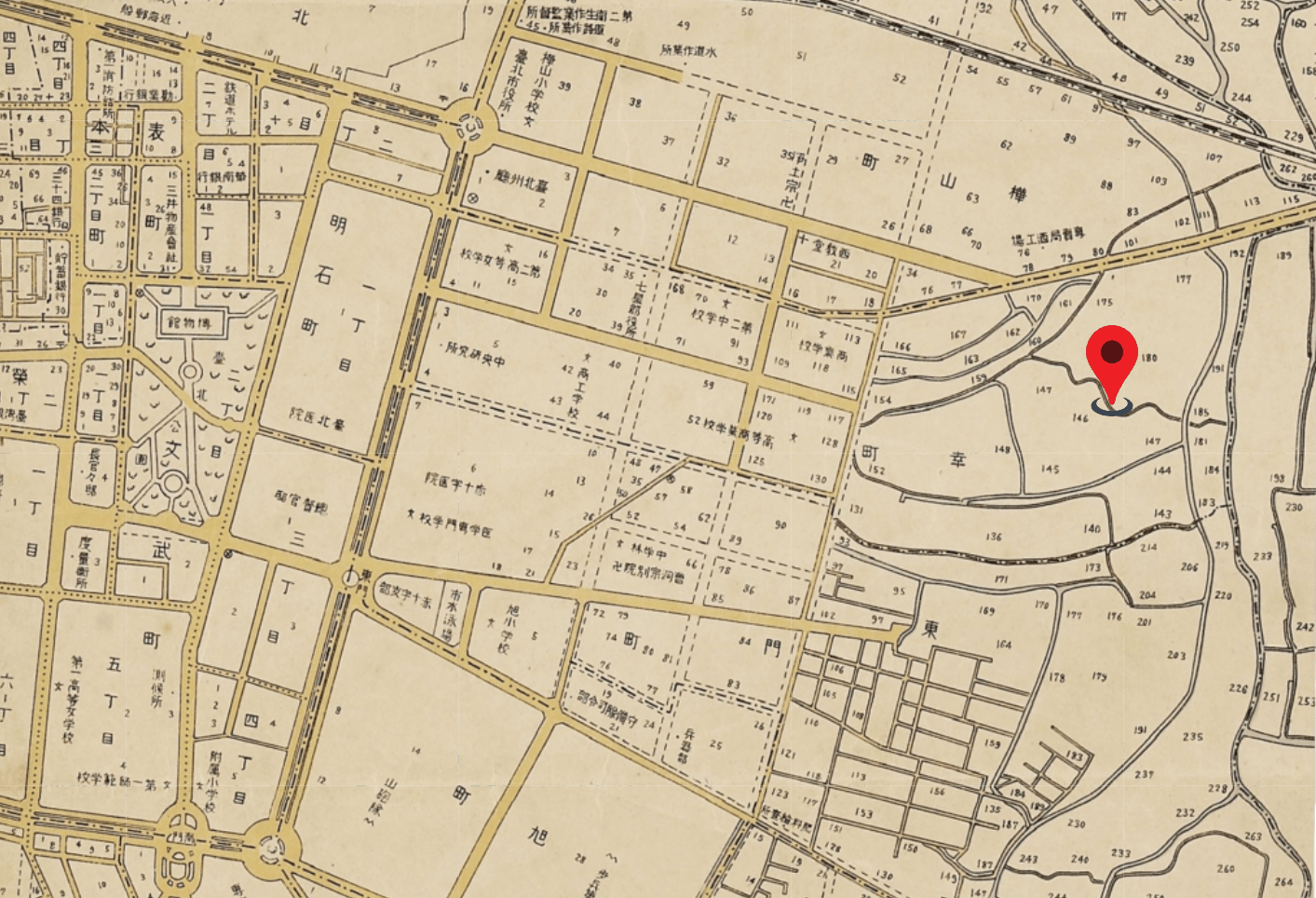

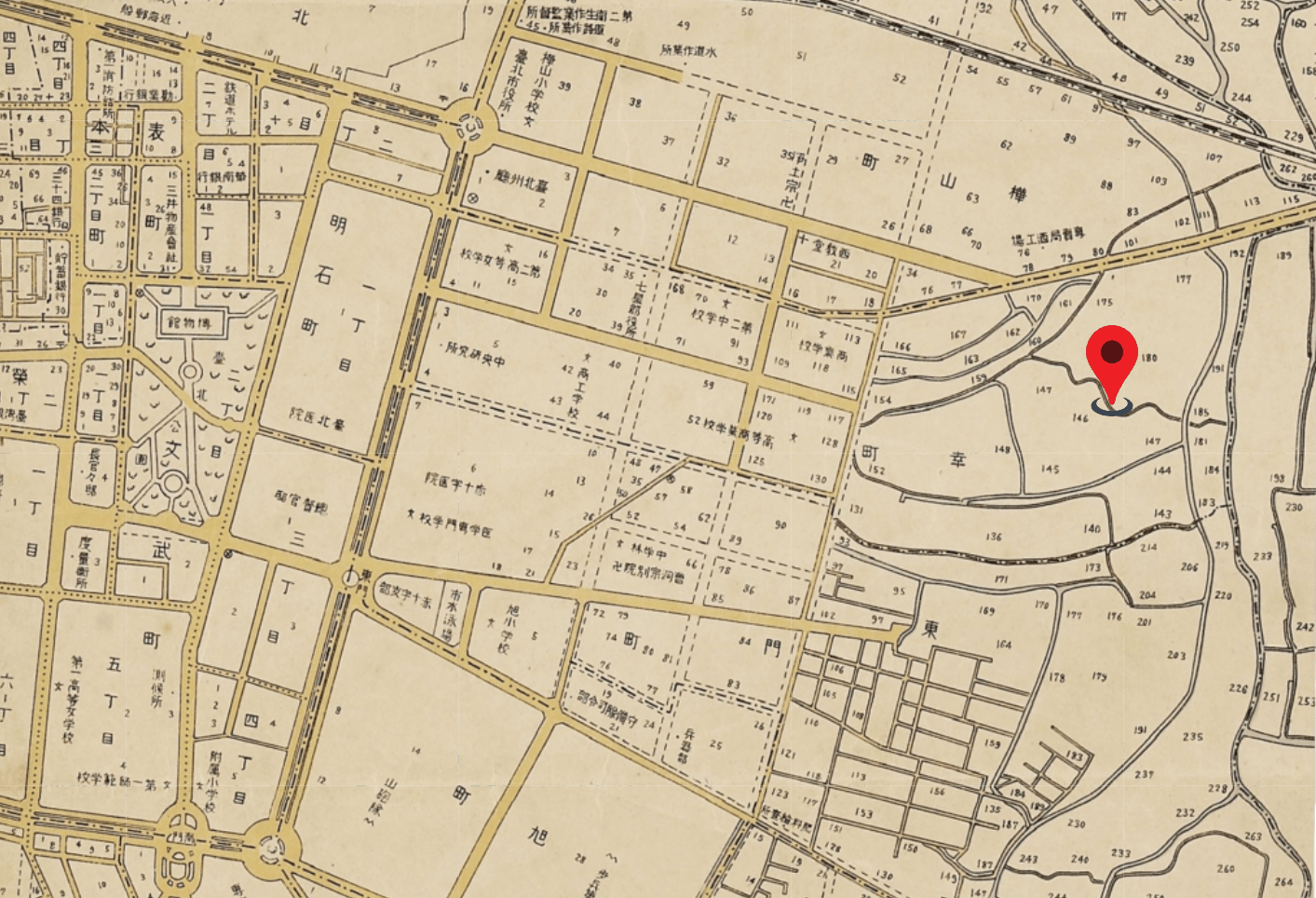

文房所在的地區,屬於清代大加蚋堡「三板橋庄」,庄內多為一望無際的水田。到了日治時期,城市發展迅速,「東門城外」、「三板橋」區域實施市街改正,官方機構與學校陸續設在新開發的東門外,周遭也興建所屬官舍,逐漸吸引日本人到城外居住。1922年開始,此地正式命名為「幸町」。

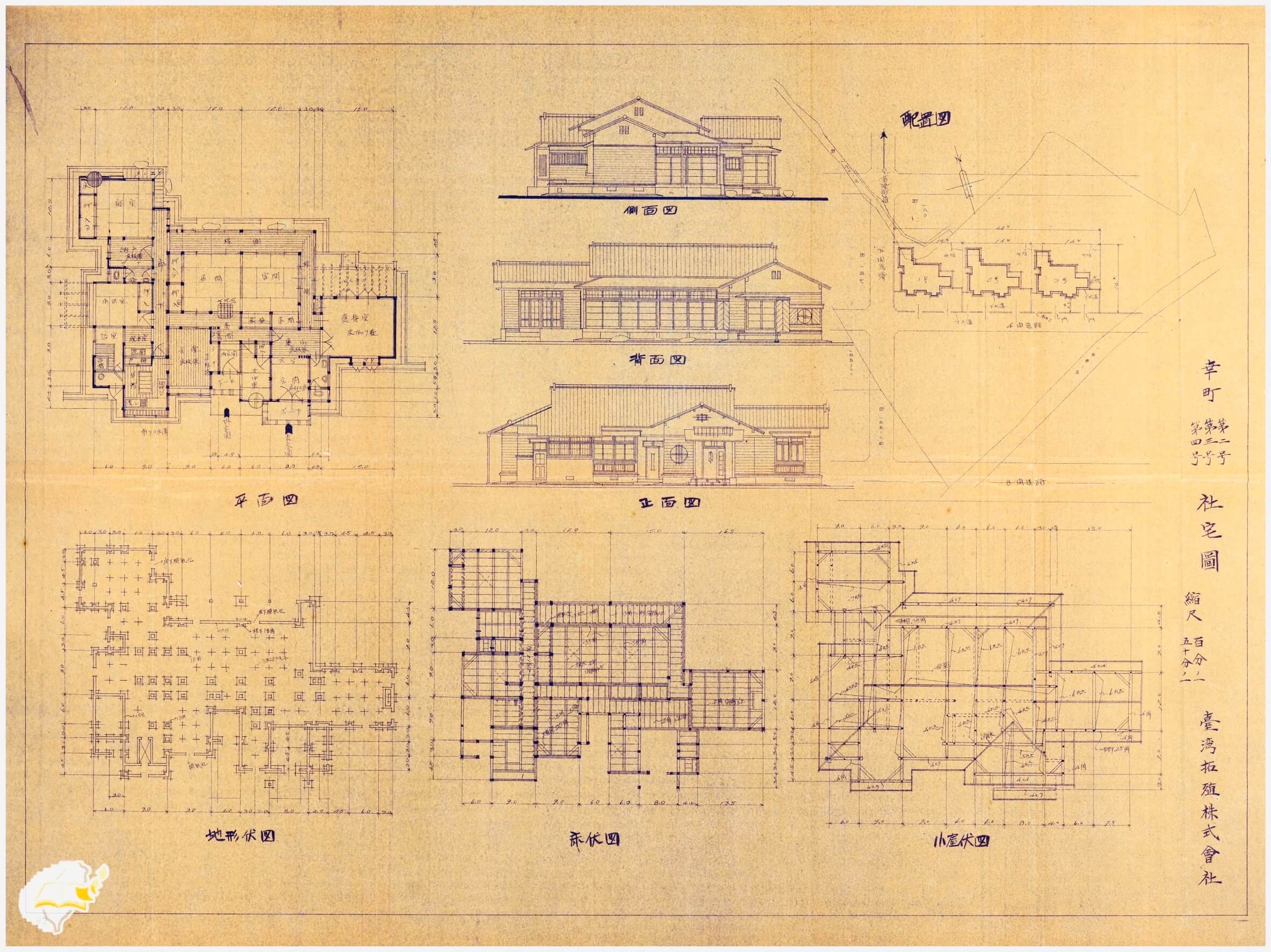

幸町宿舍群由總督府所屬的機關和民間組織(如建築信用組合)興建。1940年代,此地已是街廓方正、建築櫛次鱗比的景象。文房的前身,便是「臺灣拓殖株式會社」4棟「幸町社宅」之一,位於台北市幸町一四七番地。

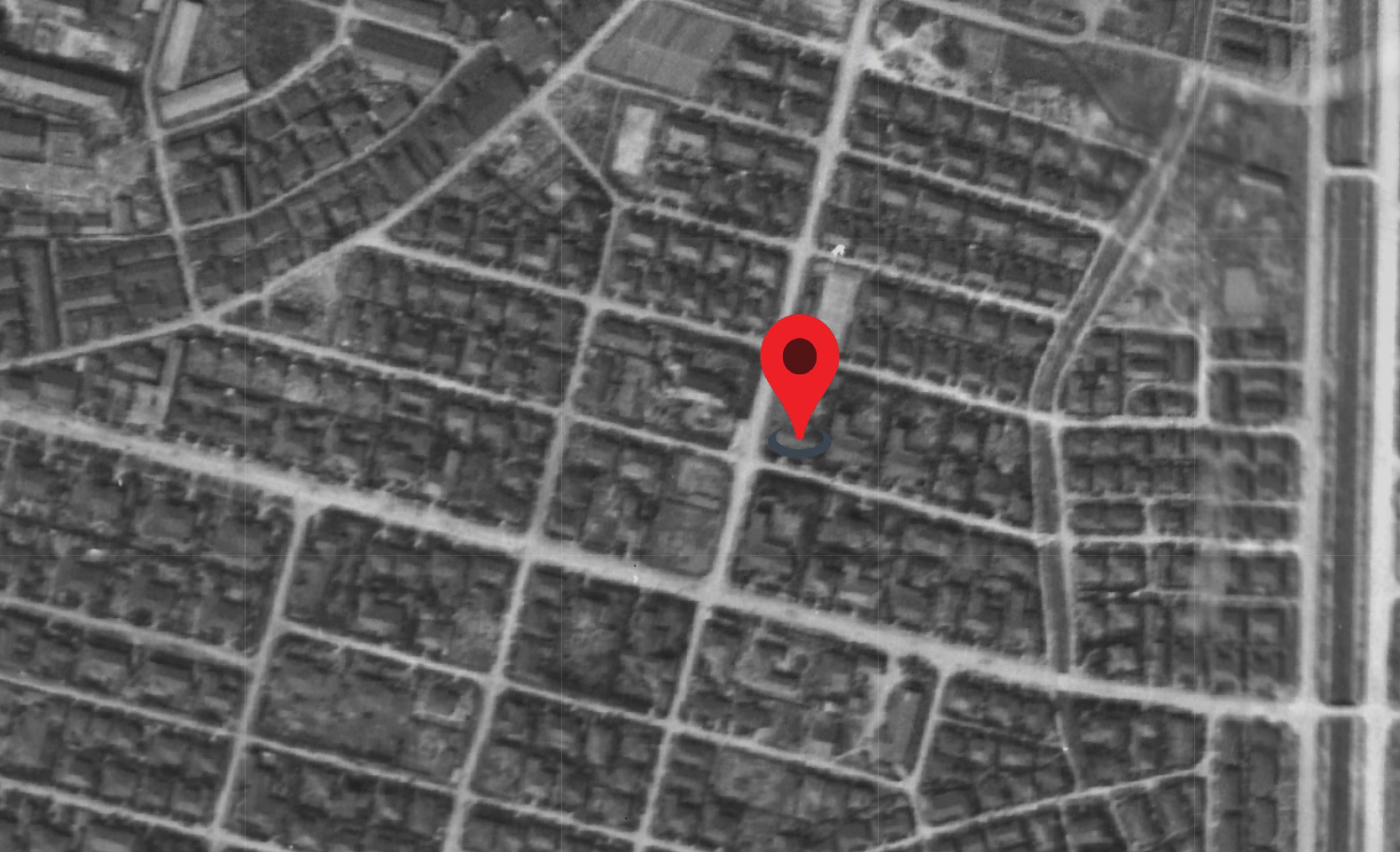

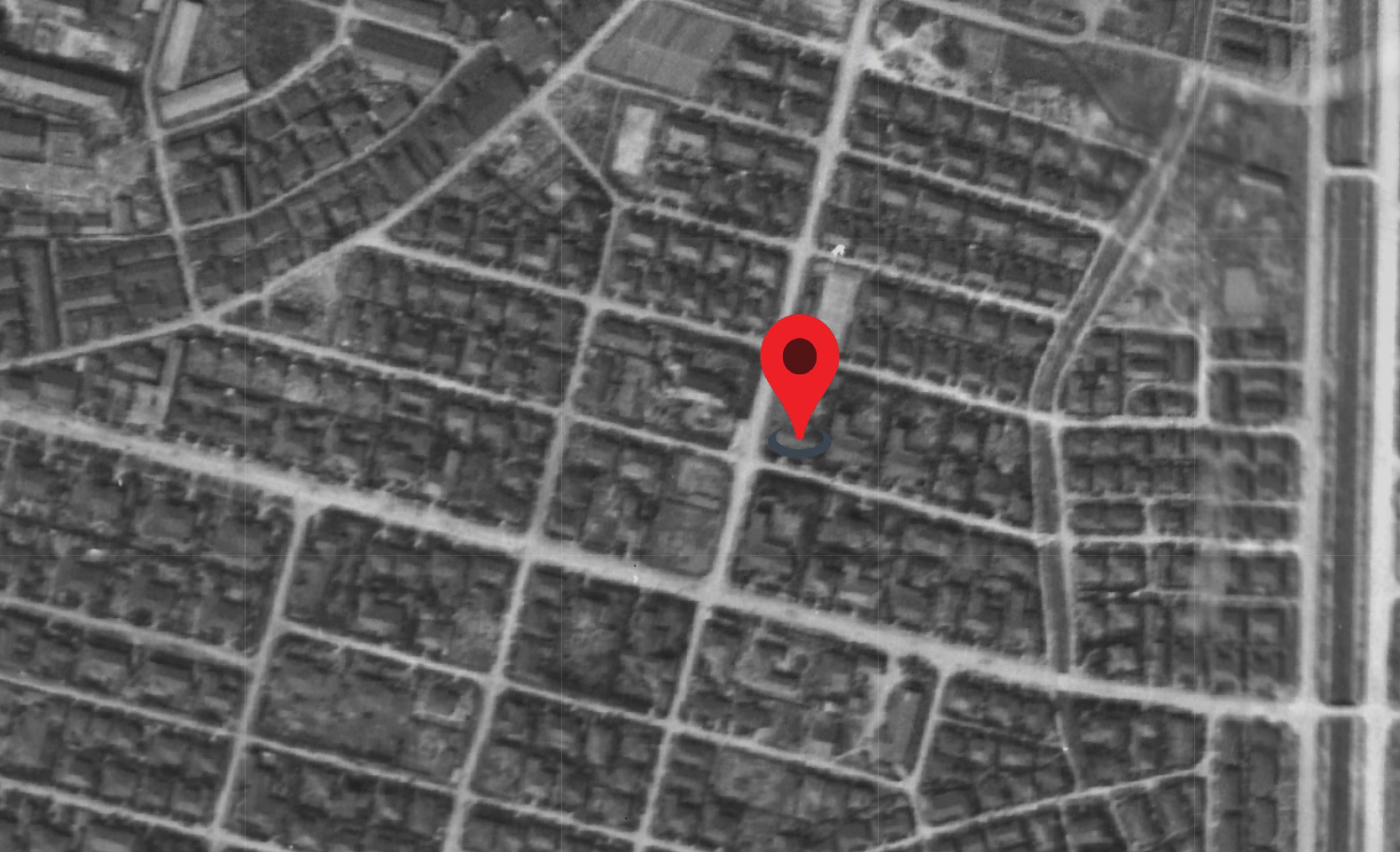

1916年東門外幸町街道圖

資料來源:臺北市街平面圖

1945年的幸町日式宿舍群落

資料來源:1945年美軍航照影像

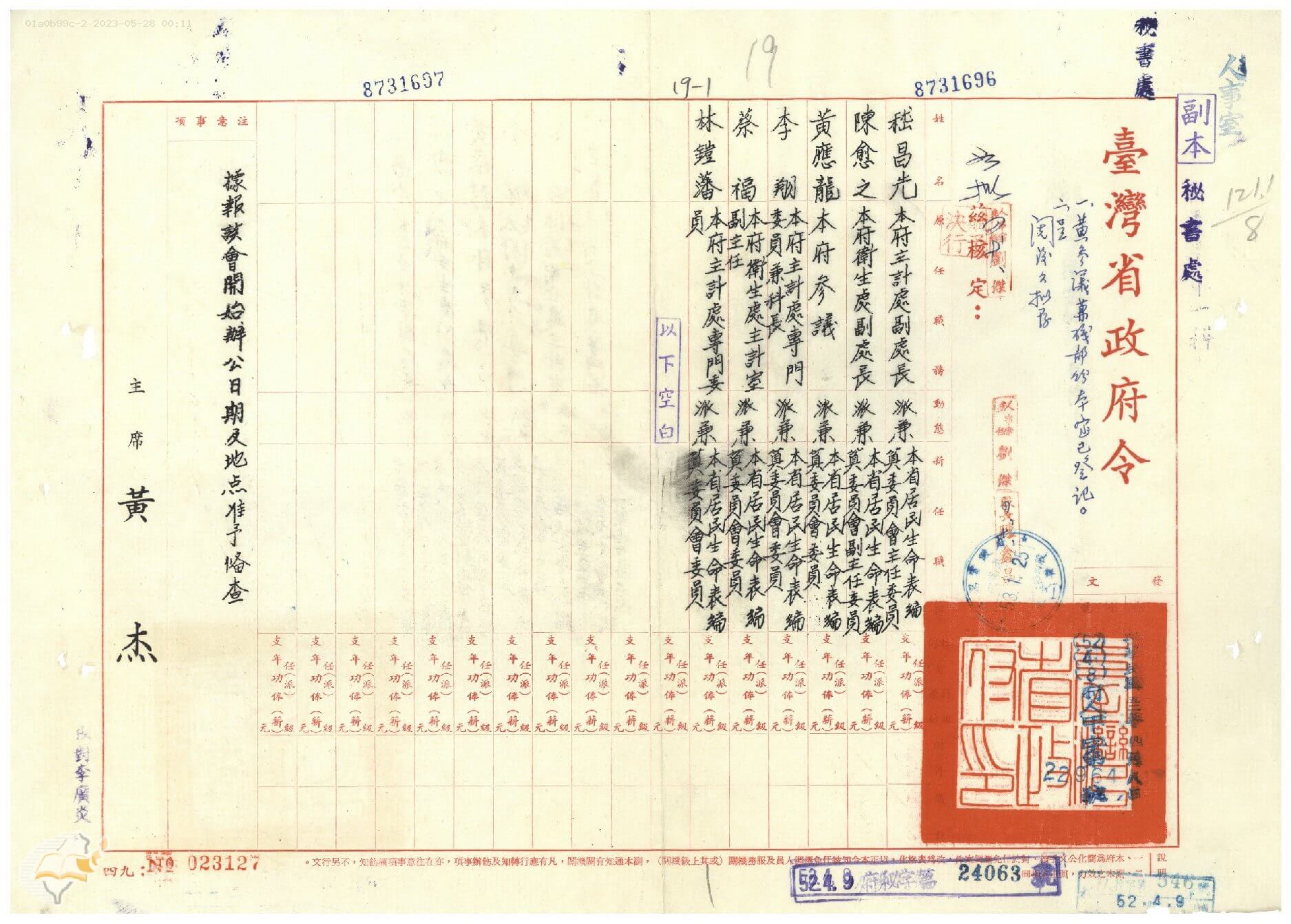

臺拓的組織編制,有社長、副社長各1人,理事3人以上、監事2人以上,並由「社長」及「董事會」經營管理,董事會包含社長、副社長、理事、監事等重要役員,具有極大的決策權。

1937年,臺拓購入幸町一四七番地的房舍,作為副社長及理監事宿舍,稱為「幸町社宅」。社宅共有4棟,最初為一層樓建築,1939年進行庭院改造工程時,除了擴建原有建築,也將主建物西北角改為二層樓。

1957年空照圖可看見幸町社宅建築的格局,紅框內包含南側副社長宅及北側三棟社宅。

資料來源:臺北市政府都市發展局,歷史圖資展示系統

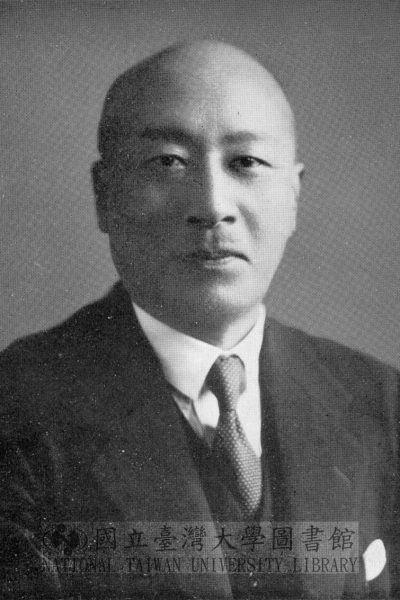

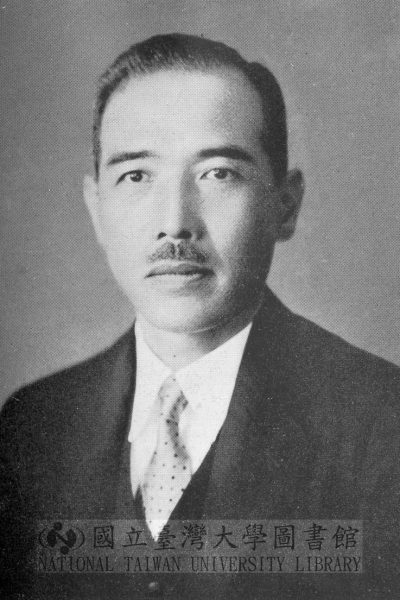

住在幸町一四七番地的人

依照職級,南側的第一號社宅為副社長久宗董居住(今濟南路2段43號),理監事住北側第二至四號社宅(今臨沂街27巷1、3、5號),陸續有常務理事高山三平、常務理事大西一三、常務理事石井龍豬,以及常務監事寶來龜四郎、常務監事米村佐一郎、常務監事吉田秀穗等人所住。至於理監事如何分配第二至四號社宅,還有待更多資料進一步瞭解。

副社長 久宗董

常務理事 大西一三

常務監事 米村佐一郎

常務理事 高山三平

常務監事 寶來龜四郎

資料來源: 臺灣拓殖株式會社事業概觀

第二任居住者是省政府主計處副處長嵇昌先,他1905年出生江蘇漣水縣,1954年任省主計處副處長,隔年遷入臨沂街27巷1號,1963年派任省政府主計處副處長,期間主辦全國戶口普查,成果輝煌,曾獲蔣中正總統的召見與慰勉。

此外他積極參與相關學術與社團活動,如出任中華計政學社理事、中華民國電腦學會理事,也發起重新回復中國統計學社,並擔任學社常務理事。他曾利用學生暑假實習的機會,把普查後的統計分析交由逢甲、政大統計系學生協助,不僅學以致用,酬勞也能補貼學費及生活費,讓學生們記憶深刻及感恩。嵇昌先1971年退休,在此居住到1994年離開人世,其家族也在1996年搬離。

創造「文房」的建築新生命

文房修復前的樣貌

這棟曾充滿歡聲笑語的生活居所,1990年代後閒置沉寂,少了住民維護,建築損壞嚴重,甚至面臨拆除的危機。

2007年,台北市政府文化局登錄為「歷史建築」,定名「幸町日式宿舍」,後續透過「老房子文化運動」計畫媒合,由頂新集團在2013年開始投入資源修復,並與許伯元建築師事務所合作修復工程。在維持原有外觀與空間精神的原則下,融合傳統工藝及現代技術,創造建築新的使用可能與彈性。2015年完工開放,邀請書法藝術家董陽孜為文房題字,並以豐富的藝文書籍、講座及藝文活動,成為台北最美的城東秘境「文房」,開啟建築新生命。

2023至2024年間,委託北科大建築系張崑振副教授進行修復及再利用計畫,此次調查發掘文房在日治時期的原始身分,並梳理建築的發展脈絡,讓文房的前世今生更加清晰,重新定義文化資產價值。

多元多采的文化資產活化再利用

除了建築的修復維護外,活化歷史建築空間、讓更多人體驗並瞭解文資價值,一直是文房營運的使命。在這裡,人們可以認識城市與老房子的生命故事,各式講座與體驗活動也不斷進行,希望喚起大眾對文化藝術的喜愛與重視,傳揚建築的人文價值。

近年在團隊的經營下,文房獲得「台北老屋新生大獎」,及「臺北市文化資產保存維護譽揚獎」的肯定,我們期待以一方知識、多方創意,讓文房成為文化與美學匯聚之所,為台灣文化注入永續與創新的能量。歡迎您與親友來到這裡,感受文化空間的氛圍,創造自我與歷史建築的新故事,也串起世代間共同的生活與情感記憶。

文房經歷

文房已經歷舉辦不少音樂會、工作坊、新書分享會,我們用心投入修復、經營、承文化資產,希望結合歷史建物、環境、生活、記憶,打造市區新亮點。